El estudio desarrollado por la Dra. Katherine Simbaña, el Dr. Xavier Sánchez y la Dra. Ruth Jimbo Sotomayor, docentes de la Carrera de Medicina de la PUCE e investigadores del CISeAL, junto a otros expertos, ofrece un panorama global sobre los efectos en la salud de la exposición a la actividad volcánica mediante un enfoque de revisión exploratoria. La investigación parte de un contexto en el que existen alrededor de 1.500 volcanes potencialmente activos en el mundo, de los cuales más de 550 han registrado erupciones en el último siglo, con una marcada concentración en el Cinturón de Fuego del Pacífico que atraviesa zonas densamente pobladas de Asia y América. Volcanes como el Fuego en Guatemala, el Popocatépetl en México, el Tungurahua en Ecuador o el Merapi en Indonesia han generado erupciones altamente explosivas con importantes consecuencias sociales y sanitarias. Los llamados “productos volcánicos”, que incluyen ceniza, gases, flujos piroclásticos, lava y emisiones crónicas de contaminantes como dióxido de carbono o radón, tienen impactos diferenciados en la salud dependiendo de sus características físicas y químicas, así como de la duración y magnitud de la exposición. Además, factores externos como el cambio climático, que intensifica fenómenos secundarios como los lahares o la remoción de ceniza, y los determinantes sociales como la pobreza, la urbanización desordenada y la escasa planificación territorial, aumentan de manera significativa la vulnerabilidad de las poblaciones que habitan en zonas de riesgo.

El estudio desarrollado por la Dra. Katherine Simbaña, el Dr. Xavier Sánchez y la Dra. Ruth Jimbo Sotomayor, docentes de la Carrera de Medicina de la PUCE e investigadores del CISeAL, junto a otros expertos, ofrece un panorama global sobre los efectos en la salud de la exposición a la actividad volcánica mediante un enfoque de revisión exploratoria. La investigación parte de un contexto en el que existen alrededor de 1.500 volcanes potencialmente activos en el mundo, de los cuales más de 550 han registrado erupciones en el último siglo, con una marcada concentración en el Cinturón de Fuego del Pacífico que atraviesa zonas densamente pobladas de Asia y América. Volcanes como el Fuego en Guatemala, el Popocatépetl en México, el Tungurahua en Ecuador o el Merapi en Indonesia han generado erupciones altamente explosivas con importantes consecuencias sociales y sanitarias. Los llamados “productos volcánicos”, que incluyen ceniza, gases, flujos piroclásticos, lava y emisiones crónicas de contaminantes como dióxido de carbono o radón, tienen impactos diferenciados en la salud dependiendo de sus características físicas y químicas, así como de la duración y magnitud de la exposición. Además, factores externos como el cambio climático, que intensifica fenómenos secundarios como los lahares o la remoción de ceniza, y los determinantes sociales como la pobreza, la urbanización desordenada y la escasa planificación territorial, aumentan de manera significativa la vulnerabilidad de las poblaciones que habitan en zonas de riesgo.

El estudio, realizado bajo la metodología de scoping review y siguiendo lineamientos internacionales como PRISMA-ScR, incluyó 83 artículos luego de un proceso riguroso de selección que partió de 2.077 registros identificados en bases de datos como PubMed, Scopus y Web of Science. Los países con mayor número de publicaciones fueron Estados Unidos, Japón e Islandia, y entre los volcanes más estudiados destacan Mount St. Helens, Kīlauea, Eyjafjallajökull y Miyakejima. La mayoría de los trabajos analizados se enfocaron en poblaciones adultas, mientras que los estudios en niños fueron minoritarios. Los contaminantes más investigados fueron los gases tóxicos y la ceniza volcánica, ambos responsables de un amplio rango de efectos sobre la salud.

Este estudio, con la participación de la investigadora del CISeAL Venus Medina, analiza de manera sistemática las estrategias de apoyo a las familias de pacientes críticos hospitalizados en unidades de cuidados intensivos (UCI), centrándose en la efectividad de intervenciones de enfermería frente al cuidado estándar. La revisión abarcó artículos publicados entre 2015 y 2025 en bases como PubMed, Scopus, CINAHL, SciELO y Web of Science, siguiendo las directrices PRISMA 2020, y aplicó herramientas de valoración de calidad como el modelo de Johns Hopkins y el instrumento ROB 2. Se incluyeron 18 estudios con muestras diversas, aunque mayoritariamente femeninas, que evaluaron intervenciones dirigidas a la comunicación, la toma de decisiones y el fortalecimiento del vínculo emocional de los familiares con los pacientes en la UCI. Las estrategias abarcaron desde programas presenciales —como la comunicación estructurada en rondas, políticas de visita abierta y participación familiar en los cuidados— hasta enfoques mediados por tecnología que facilitaron la orientación y la toma de decisiones.

Este estudio, con la participación de la investigadora del CISeAL Venus Medina, analiza de manera sistemática las estrategias de apoyo a las familias de pacientes críticos hospitalizados en unidades de cuidados intensivos (UCI), centrándose en la efectividad de intervenciones de enfermería frente al cuidado estándar. La revisión abarcó artículos publicados entre 2015 y 2025 en bases como PubMed, Scopus, CINAHL, SciELO y Web of Science, siguiendo las directrices PRISMA 2020, y aplicó herramientas de valoración de calidad como el modelo de Johns Hopkins y el instrumento ROB 2. Se incluyeron 18 estudios con muestras diversas, aunque mayoritariamente femeninas, que evaluaron intervenciones dirigidas a la comunicación, la toma de decisiones y el fortalecimiento del vínculo emocional de los familiares con los pacientes en la UCI. Las estrategias abarcaron desde programas presenciales —como la comunicación estructurada en rondas, políticas de visita abierta y participación familiar en los cuidados— hasta enfoques mediados por tecnología que facilitaron la orientación y la toma de decisiones.

Este estudio, con la participación de la Dra. Venus Medina, investigadora principal del CISeAL, aborda la violencia en el noviazgo como una manifestación temprana de la violencia de pareja íntima, con importantes consecuencias en la salud y el bienestar social. Este fenómeno, caracterizado por su complejidad, variabilidad y bidireccionalidad, requiere de instrumentos metodológicamente rigurosos que permitan identificar con precisión sus dinámicas en adolescentes y jóvenes adultos. El DVQ-VP por sus siglas en inglés Dating Violence Questionnaire for Victimization and Perpetration surge como una herramienta culturalmente adaptada y validada en poblaciones hispanohablantes, que evalúa tanto la victimización como la perpetración en cinco dimensiones: violencia física, psicológica, sexual, conductas de control y agresión relacional.

Este estudio, con la participación de la Dra. Venus Medina, investigadora principal del CISeAL, aborda la violencia en el noviazgo como una manifestación temprana de la violencia de pareja íntima, con importantes consecuencias en la salud y el bienestar social. Este fenómeno, caracterizado por su complejidad, variabilidad y bidireccionalidad, requiere de instrumentos metodológicamente rigurosos que permitan identificar con precisión sus dinámicas en adolescentes y jóvenes adultos. El DVQ-VP por sus siglas en inglés Dating Violence Questionnaire for Victimization and Perpetration surge como una herramienta culturalmente adaptada y validada en poblaciones hispanohablantes, que evalúa tanto la victimización como la perpetración en cinco dimensiones: violencia física, psicológica, sexual, conductas de control y agresión relacional.

El objetivo central de esta investigación fue evaluar las propiedades psicométricas del DVQ-VP en una muestra representativa de población ecuatoriana, con el fin de garantizar su validez y fiabilidad en el contexto local. Para ello, se diseñó un estudio instrumental en dos fases: la primera incluyó la adaptación lingüística del cuestionario mediante un proceso iterativo de traducción y revisión por expertos; y la segunda, la evaluación de su consistencia interna, estabilidad temporal, validez convergente y discriminante, además de análisis factorial confirmatorio y análisis de redes que permitieron explorar las relaciones entre dimensiones de victimización y perpetración.

Nuestra investigadora principal del CISeAL, la Dra. Ruth Jimbo, participó en un estudio que revela la elevada presencia de neuropsiquiátricos en pacientes ecuatorianos con enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central—multiple sclerosis (MS) y neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD)—atendidos en el Hospital Carlos Andrade Marín de Quito, centro de referencia que concentra alrededor del 60% de los casos de MS y 70% de NMOSD del país; se incluyeron 151 personas adultas (117 MS; 34 NMOSD) que cumplían criterios diagnósticos internacionales vigentes, se documentaron datos sociodemográficos y discapacidad (EDSS), y se aplicaron instrumentos psiquiátricos validados en Ecuador (Hamilton, BDI‑II, MINI, CGI‑BP‑M, ISO‑30) administrados por psicólogos entrenados. Predominaron mujeres y población mestiza en ambas cohortes; los pacientes con NMOSD fueron en promedio mayores (49.8 vs 42.3 años) y con mayor discapacidad (EDSS medio 4.23 vs 2.5), con más casos en rango moderado/severo. La prevalencia global de trastornos neuropsiquiátricos fue alta: 70.9% en MS y 85.29% en NMOSD; la ansiedad moderada/severa fue significativamente más frecuente en NMOSD, mientras que la depresión mostró frecuencias comparables entre grupos.

Nuestra investigadora principal del CISeAL, la Dra. Ruth Jimbo, participó en un estudio que revela la elevada presencia de neuropsiquiátricos en pacientes ecuatorianos con enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central—multiple sclerosis (MS) y neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD)—atendidos en el Hospital Carlos Andrade Marín de Quito, centro de referencia que concentra alrededor del 60% de los casos de MS y 70% de NMOSD del país; se incluyeron 151 personas adultas (117 MS; 34 NMOSD) que cumplían criterios diagnósticos internacionales vigentes, se documentaron datos sociodemográficos y discapacidad (EDSS), y se aplicaron instrumentos psiquiátricos validados en Ecuador (Hamilton, BDI‑II, MINI, CGI‑BP‑M, ISO‑30) administrados por psicólogos entrenados. Predominaron mujeres y población mestiza en ambas cohortes; los pacientes con NMOSD fueron en promedio mayores (49.8 vs 42.3 años) y con mayor discapacidad (EDSS medio 4.23 vs 2.5), con más casos en rango moderado/severo. La prevalencia global de trastornos neuropsiquiátricos fue alta: 70.9% en MS y 85.29% en NMOSD; la ansiedad moderada/severa fue significativamente más frecuente en NMOSD, mientras que la depresión mostró frecuencias comparables entre grupos.

El estudio analiza la dinámica de resistencia antimalárica en Plasmodium falciparum en la costa pacífica de Ecuador durante 2019-2021, un período crítico hacia la preeliminación de malaria, con énfasis en la influencia de la presión farmacológica y la migración humana. Este estudio fue liderado por el Dr. Fabián Sáenz, investigador principal del CISeAL, y desarrollado a partir del trabajo de disertación de la Licenciatura en Ciencias Biológicas de Isaac Ñacata. El trabajo evaluó los genes de resistencia (Pfcrt, Pfdhps, Pfdhfr, Pfmdr-1, Pfk13 y Pfaat1) en muestras de provincias de Esmeraldas y Carchi, y comparó las frecuencias de las mutaciones de resistencia con datos de 2013-2015. Los resultados muestran un incremento significativo de haplotipos resistentes a cloroquina (Pfcrt) y pirimetamina (Pfdhfr), evidenciando una fuerte presión selectiva. En contraste, se mantuvo la sensibilidad a sulfadoxina (PfDHPS) y artemisinina (PfK13), con el haplotipo silvestre presente en el 100 % de las muestras. Además, se identificó por primera vez en Ecuador la mutación A16V en Pfdhfr, vinculada a resistencia a proguanil. También se detectó el haplotipo NEDFSDFY en Pfmdr-1, asociado a resistencia a múltiples fármacos, lo que refleja la complejidad del panorama de resistencia.

El estudio analiza la dinámica de resistencia antimalárica en Plasmodium falciparum en la costa pacífica de Ecuador durante 2019-2021, un período crítico hacia la preeliminación de malaria, con énfasis en la influencia de la presión farmacológica y la migración humana. Este estudio fue liderado por el Dr. Fabián Sáenz, investigador principal del CISeAL, y desarrollado a partir del trabajo de disertación de la Licenciatura en Ciencias Biológicas de Isaac Ñacata. El trabajo evaluó los genes de resistencia (Pfcrt, Pfdhps, Pfdhfr, Pfmdr-1, Pfk13 y Pfaat1) en muestras de provincias de Esmeraldas y Carchi, y comparó las frecuencias de las mutaciones de resistencia con datos de 2013-2015. Los resultados muestran un incremento significativo de haplotipos resistentes a cloroquina (Pfcrt) y pirimetamina (Pfdhfr), evidenciando una fuerte presión selectiva. En contraste, se mantuvo la sensibilidad a sulfadoxina (PfDHPS) y artemisinina (PfK13), con el haplotipo silvestre presente en el 100 % de las muestras. Además, se identificó por primera vez en Ecuador la mutación A16V en Pfdhfr, vinculada a resistencia a proguanil. También se detectó el haplotipo NEDFSDFY en Pfmdr-1, asociado a resistencia a múltiples fármacos, lo que refleja la complejidad del panorama de resistencia.

El adenocarcinoma pancreático representa un problema creciente en los países occidentales por su incidencia en aumento, diagnóstico temprano difícil debido a síntomas inespecíficos y agresividad intrínseca que se traduce en una supervivencia global baja (≈12 % a 5 años), mientras que los tumores neuroendocrinos (NET) muestran mejor pronóstico y en el páncreas corresponden apenas a ~2 % de las neoplasias pancreáticas; la coexistencia sincrónica de ambos dentro del espectro de tumores múltiples primarios (5–10 % en la población) es excepcional. En este contexto, y con la participación de los investigadores principales del CISeAL la Dra. Ruth Jimbo-Sotomayor y el Dr. Xavier Sánchez y , se documenta el caso de un hombre de 52 años con diabetes tipo 2 que acudió con tres semanas de dolor abdominal, pérdida de peso y anorexia sin ictericia; los estudios de laboratorio mostraron hiperbilirrubinemia leve, elevación de transaminasas y patrón colestásico, y la imagen por MRCP y angiotomografía evidenció dilatación de la vía biliar y del conducto de Wirsung junto con una lesión de 18 mm en la cabeza del páncreas sin invasión vascular, estadificada clínicamente como IA. Tras colocación de stent biliar por ERCP y evaluación preoperatoria, se practicó una duodenopancreatectomía cefálica (procedimiento de Whipple) asistida por robot que permitió disección precisa y linfadenectomía; el posoperatorio cursó sin complicaciones. El estudio histopatológico identificó un adenocarcinoma moderadamente diferenciado con infiltración perineural y linfovascular, tres ganglios negativos y estadificación patológica IB (pT2 pN0 pMX), además de un hallazgo incidental separado: un tumor neuroendocrino bien diferenciado confinado a la cabeza pancreática (pT1 pN0 pMX) con bajo índice proliferativo, configurando un tumor sincrónico tipo colisión (bifásico) y no una neoplasia mixta neuroendocrina-no endocrina (MiNEN), en la que ambos componentes deben coexistir mezclados y cada uno representar >30 % de la masa. El paciente recibió seis ciclos de quimioterapia FOLFOXIRI en ocho meses y luego quimiorradioterapia concurrente con capecitabina (dosis total 50.4 Gy en 13 meses) y se mantiene con evolución favorable sin actividad tumoral en controles trimestrales.

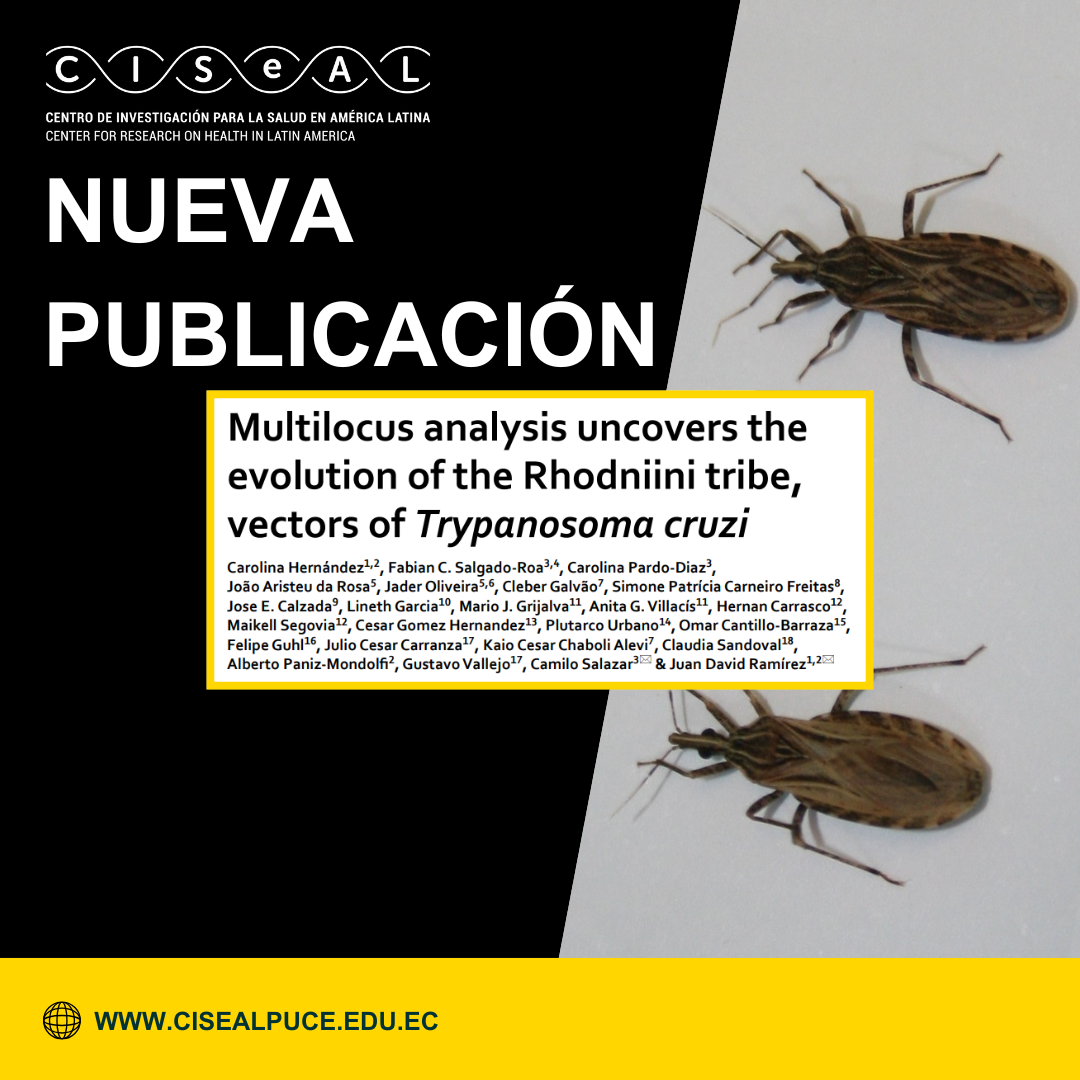

La más reciente investigación en la que participaron los investigadores principales del CISeAL, la Dra. Anita Villacís y el Dr. Mario Grijalva, arroja nueva luz sobre la evolución del grupo de insectos vectores de Trypanosoma cruzi pertenecientes a la tribu Rhodniini, fundamentales en la transmisión de la enfermedad de Chagas. A través de un análisis filogenético multilocus sin precedentes, que incluyó ocho genes en 497 especímenes de 17 especies recolectadas en siete países, se reveló que la clasificación actual de este grupo no refleja su historia evolutiva. Se confirma la parafilía del género Rhodnius, con las tres especies del género Psammolestes formando un clado monofilético dentro de él, aunque algunos análisis alternativos las posicionan como grupos hermanos bien diferenciados. Se halló que el grupo prolixus no es monofilético, en contraste con los grupos pictipes y pallescens, que sí mostraron coherencia filogenética. La divergencia del ancestro común de Rhodniini habría ocurrido hace aproximadamente 5.26 millones de años, lo que indica un origen más reciente de lo anteriormente propuesto, con eventos clave de diversificación coincidentes con cambios climáticos del Pleistoceno. Solo cuatro especies —P. arthuri, R. ecuadoriensis, R. neivai y R. neglectus— fueron consistentemente delimitadas como unidades evolutivas claras, lo que pone en entredicho el número de especies válidas reconocidas en la tribu.

La más reciente investigación en la que participaron los investigadores principales del CISeAL, la Dra. Anita Villacís y el Dr. Mario Grijalva, arroja nueva luz sobre la evolución del grupo de insectos vectores de Trypanosoma cruzi pertenecientes a la tribu Rhodniini, fundamentales en la transmisión de la enfermedad de Chagas. A través de un análisis filogenético multilocus sin precedentes, que incluyó ocho genes en 497 especímenes de 17 especies recolectadas en siete países, se reveló que la clasificación actual de este grupo no refleja su historia evolutiva. Se confirma la parafilía del género Rhodnius, con las tres especies del género Psammolestes formando un clado monofilético dentro de él, aunque algunos análisis alternativos las posicionan como grupos hermanos bien diferenciados. Se halló que el grupo prolixus no es monofilético, en contraste con los grupos pictipes y pallescens, que sí mostraron coherencia filogenética. La divergencia del ancestro común de Rhodniini habría ocurrido hace aproximadamente 5.26 millones de años, lo que indica un origen más reciente de lo anteriormente propuesto, con eventos clave de diversificación coincidentes con cambios climáticos del Pleistoceno. Solo cuatro especies —P. arthuri, R. ecuadoriensis, R. neivai y R. neglectus— fueron consistentemente delimitadas como unidades evolutivas claras, lo que pone en entredicho el número de especies válidas reconocidas en la tribu.